もうノミに悩まない!愛犬を守るラクラク撃退ケア&最強対策ガイド

ペットを清潔にしていても、気づけば愛犬が体をかゆがる…そんな経験はありませんか?ノミは犬や人の血を吸って繁殖する厄介な寄生虫で、放っておくと驚くほどのスピードで増殖します。ベテランの飼い主さんでも油断は禁物。

この記事では、ノミの専門知識から最新の駆除・予防法、プロの活用方法まで、愛犬をノミから守るための総合ガイドをお届けします。ラクラク実践できるケアと最強の対策を身につけ、もうノミに悩まされない生活を手に入れましょう。

ノミの種類と生態を知ろう

犬や猫、人に寄生するノミの多くはネコノミ(猫ノミ)と呼ばれる種類で、世界に2,000種以上いるノミの中でも被害の大半を占めています。日本にも約80種のノミがいますが、かつて人に多かったヒトノミは現在ほとんど見られず、イヌノミ(犬ノミ)も減少傾向で、近年はネコノミによる被害がほとんどです。ネコノミは猫以外にも犬・野生動物・人間にも寄生し、イヌノミも様々な哺乳類や鳥類に吸血するため、どちらも油断できません。両者は外見も酷似していますが、頭部の形にわずかな違いがあり、ネコノミは前頭部が平たく、イヌノミはやや丸みがあります。体長はおよそ1~3mmほどで雌が雄より一回り大きく、昆虫の世界では雌が大きいのは珍しくありません。

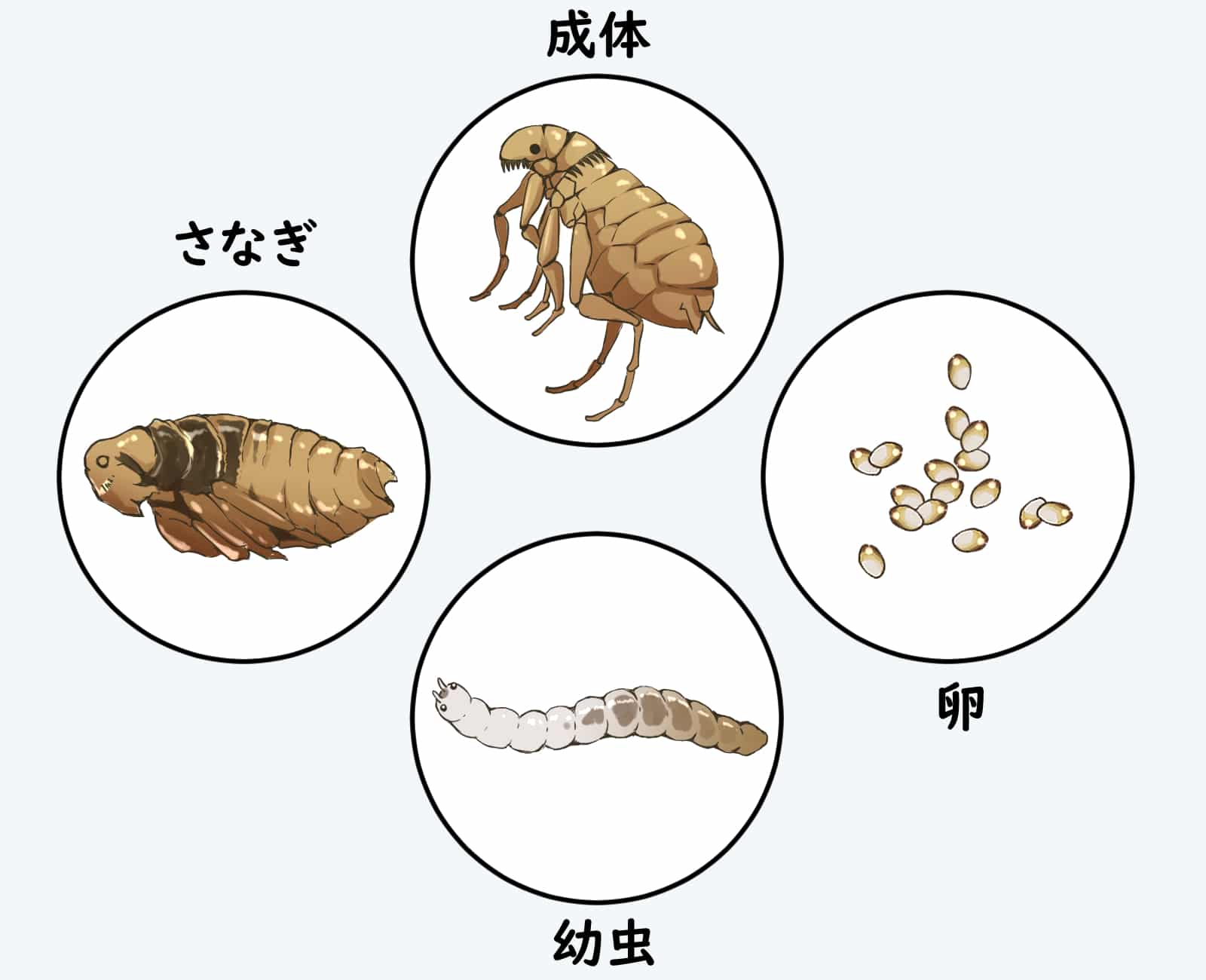

ノミのライフサイクルは完全変態で、卵→幼虫→さなぎ→成虫の順に姿を変えます。成虫は犬などの動物に寄生して吸血しますが、卵・幼虫・さなぎの間は宿主から離れて環境中で過ごします。メスのノミは一生に数百個以上もの卵を産み、吸血開始からわずか2日以内に産卵が始まります。

好条件(気温20~30℃・湿度70%以上)が揃えば卵から成虫までわずか2週間ほどで世代交代を繰り返し、気づかないうちに大繁殖してしまうのです。

実際、目に見える成虫1匹の陰には卵や幼虫・さなぎが多数潜んでおり、「氷山の一角」にすぎないといわれます。例えば成虫1匹に対し、見えない所に卵が約10個、幼虫7匹、さなぎ2匹いるとの調査もあります。ノミが驚異的な繁殖力を持つ所以であり、発生初期では発見が難しいため注意が必要です。

ノミは暗く湿った場所を好み、屋外では日陰の草むらや落ち葉の下、屋内ではカーペットや畳の目地、家具の下、ソファやペットベッド周辺によく潜んでいます。暖かい環境も大好きで、気密性の高い現代の室内は冬でも快適な温度・湿度が保たれるため、一年を通じてノミの繁殖場になり得ます。「室内飼いだから大丈夫」と掃除だけで安心していると、人や他の動物にくっついてノミが家に侵入し、あっという間に繁殖サイクルを完成させてしまう恐れがあります。

まずはノミの生態を正しく理解し、愛犬の周りでノミが発生しにくい環境づくりを心がけましょう。

愛犬への影響

たかがノミと思って放置すると、愛犬の健康に深刻な被害を及ぼす場合があります。吸血によるかゆみと皮膚炎はその典型例です。ノミに刺されると刺傷部位が激しくかゆくなり、赤く腫れることがあります。多くの犬は刺された箇所(首周りや尾の付け根など集中しやすい部位)を噛んだり引っ掻いたりするため、脱毛や湿疹、傷の悪化が起こりやすくなります。

特にノミアレルギー性皮膚炎と呼ばれる症状では、ノミの唾液成分に対するアレルギー反応で強い痒みと炎症が全身に広がり、少数のノミでも重度の皮膚炎を引き起こすことがあります。犬が体をかきむしることで皮膚に傷ができ、そこに細菌感染して二次的な化膿性皮膚炎を招くケースも少なくありません。

貧血のリスクも。ノミは成虫になるとオス・メスともに宿主の血液を常に必要とし、1匹のノミが20分以上かけて吸血を行います。大量のノミが寄生すると血を吸われる負担が積み重なり、子犬・老犬など体力の弱い犬では貧血症状(元気消失、食欲低下、粘膜の蒼白など)を呈することがあります。重度の場合、命に関わることもあるため注意が必要です。

さらに、ノミは病原体の媒介者にもなります。代表的なのは瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)と呼ばれる犬猫の寄生虫で、ノミが媒介するサナダムシの一種です。犬がグルーミング中に体表のノミを誤って飲み込むことで条虫が体内に入り、小腸に寄生して下痢や嘔吐、栄養不良などの障害を引き起こします。人にもまれに感染し、小児で下痢や腹痛を起こす例があります。また、ノミは猫ひっかき病の原因菌(バルトネラ菌)を猫にうつし、感染した猫に引っかかれた人が発熱やリンパ節の腫れをきたすケースも知られています。

人への被害も他人事ではなく、犬にノミがいれば飼い主も刺される危険があります。寝床やソファに落ちたノミが人の脚を狙い、膝から下に集中的に刺されるといった被害報告もあります。人の場合、小さな赤いブツブツや水ぶくれ状の発疹が現れ強いかゆみを伴います。ご家庭に小さいお子さんがいる場合は特に、ノミ対策を怠ると家族全員の健康リスクにつながりかねません。

このように、ノミ寄生は犬のストレスや不快感を高めるだけでなく、皮膚病や寄生虫症、貧血など多岐にわたる健康被害をもたらします。大切な愛犬と家族を守るためにも、ノミを「刺されてかゆいだけ」の存在と侮らず、早期発見と徹底対策が肝心です。

ノミ駆除薬と効果

ノミ対策でもっとも一般的なのが駆除薬(予防薬)の活用です。

動物病院で処方される医薬品には、大きく分けて体外から投与するスポットタイプ(滴下剤)と、食べさせるチュアブルタイプ(経口薬)の2種類があります。

どちらも高い効果を発揮しますが、特徴とメリット・デメリットを知って愛犬に合ったものを選びましょう。

- チュアブル(経口タイプ): 嗜好性の高いオヤツ風の錠剤で、嫌がる犬にも与えやすいのが利点です。投与後30分~数時間以内に血液中に成分が行き渡り、速やかにノミやマダニを駆除します。シャンプーや水遊びによる効果低下を気にせず、投与直後から愛犬と触れ合えるのも長所です。一方で、錠剤にアレルギーを持つ子には適さない場合があり、成分が体内に入るため嘔吐などの副作用が起こるケースもまれに報告されています。体質的に合わない場合はすぐ獣医師に相談しましょう。

- スポットオン(滴下タイプ): 犬の肩甲骨間の皮膚に液剤を垂らすだけで投与でき、錠剤を嫌がる子にも使える手軽さがあります。皮脂に薬剤が広がり全身をカバーすることでノミを駆除・予防します。ただし、効果発現までに12~24時間程度かかる製品が多く、塗布直後は薬剤が乾くまでスキンシップやシャンプーを控える必要があります。また投与部位を犬が舐めないよう注意が必要で、小さな子どもや他のペットがいる家庭では誤って触れないよう配慮しましょう。稀に皮膚のかぶれや脱毛などの刺激反応が起こる犬もいるため、異常が見られたら使用を中止してください。

製品によってはフィラリア予防や消化管寄生虫の駆除成分も合わせ持つオールインワンタイプも登場し、1錠で複数の寄生虫から愛犬を守れる時代になりました。価格や投薬スケジュールは製品により様々なので、獣医師と相談のうえ愛犬に最適なものを選んでください。

予防薬はいつまで投与すべき?と迷う方も多いでしょう。

ノミは気温13℃を下回ると活動が鈍りますが、暖房の効いた室内では冬でも元気に繁殖できます。一部のマダニも真冬に活動する種がいるため、ノミ・マダニ対策は通年予防がおすすめです。特に最近の日本の住宅環境は一年中ノミにとって快適な場合が多く、「冬だから安心」と油断すると年明けにも被害が起こり得ます。地域にもよりますが、少なくとも春先(3月頃)から秋冬(11月〜12月頃)まで継続し、可能なら1年を通して毎月投与する習慣をつけましょう。

なお、駆除薬はペットごとに適切な用量を守る必要があります。犬用・猫用で成分が異なる場合や、体重によってサイズが分かれているものもありますので、必ず獣医師から処方されたものを使用してください。複数のペットがいる場合は全頭に予防を行い、1頭だけ未投与だとそこから再びノミが繁殖してしまうので注意しましょう。

外出・散歩時のノミ対策ポイント

お散歩やアウトドアでノミを連れ帰らないために、外出時の注意も欠かせません。ノミは屋外では膝下程度の高さまでしか跳べないため、人であれば主に足元が狙われます。犬の場合も、草むらや茂みをくぐった際に脚や腹部に飛び移られることが多いです。以下に外出時のポイントをまとめます。

1. 草むらや湿った場所に注意する

ノミは日陰で湿気のある環境を好むため、散歩コースでは草が生い茂った場所や落ち葉が堆積した場所をなるべく避けましょう。特に他の動物(野良猫や野ネズミなど)がいそうな藪や物陰にはノミが潜んでいる可能性があります。公園でも茂みの中や木陰のベンチ下などは要注意スポットです。愛犬がクンクンしたがってもグッと我慢させ、道の真ん中や整備された歩道を歩かせるよう心がけます。

2. 散歩中の服装・装備

小型犬や被毛の少ない犬には、散歩時に洋服を着せるのも有効です。肌の露出を減らすことでノミが直接皮膚に触れるのを防ぎ、服自体を後で洗濯すればノミの持ち帰りリスクも下げられます。人間側も半ズボンやサンダルは避け、長ズボン・靴下・スニーカーなど肌を覆う服装で出かけると刺されにくくなります。夏場は暑いですが、虫除けスプレーと併用して工夫しましょう。市販の虫よけスプレー(人体用)を見ると、蚊用のイメージが強いですがパッケージの適用害虫欄に「ノミ」が含まれる製品もあります。ディート(DEET)配合など効果が認められた成分入りのものを選び、飼い主自身の足元やズボンに吹きかけておくとノミ避け対策になります。ただし犬には人用スプレーは刺激が強すぎるため直接かけないでください。犬用にはペット専用の虫除け剤を使いましょう(首輪型の忌避剤や散歩前スプレーなど)。

3. 帰宅時のチェック

散歩から帰ったら、家に上げる前に愛犬の体をチェックする習慣をつけましょう。玄関先でブラッシングをして被毛を軽くとかし、ノミやマダニが付着していないか確認します。ノミは素早く逃げますが、ブラッシングで落ちたフケやゴミに紛れていないか注意深く見ます。マダニも同時にチェックできるので一石二鳥です。明るい場所でお腹や脚の付け根、首周りなども撫でながら観察し、もしノミを見つけたら急いでコームで除去して潰すかテープに貼り付けて捕獲します。帰宅直後のひと手間で、室内へのノミ侵入をかなり防ぐことができます。

4. 他の動物との接触

ドッグランや他の犬との交流がある場では、ノミ予防をしていない犬からノミをもらってしまうリスクもあります。できれば飼い主同士で予防の声掛けをしたり、ノミがいそうな犬との密な接触は避けるようにしましょう。また、野良猫や野生動物(ハクビシンやタヌキ等)が近くにいる環境では、その動物が落としたノミが草むらに潜んでいる可能性があります。愛犬を不用意に近づけないことも大切です。

屋外で100%ノミの付着を防ぐのは難しいですが、以上のポイントを押さえておけば被害リスクを大幅に軽減できます。特に夏場やノミの多い地域では入念に対策し、「連れて帰らない工夫」で家をノミから守りましょう。

プロの害虫駆除サービスの活用

ご家庭でできるノミ対策を講じても、「どうにもノミが減らない」「駆除してもしばらくするとまた出てくる」といった場合には、プロの害虫駆除業者の出番です。専門業者に依頼するメリットや、利用を検討すべきタイミングを把握しておきましょう。

プロに頼むメリットは大きく3つあります。

第一に、専門知識に基づく徹底駆除です。プロの業者はノミの習性や潜伏場所を熟知しており、科学的根拠のある薬剤選択と的確な処理工程によって、家庭では手が届かない隙間まで徹底的に駆除してくれます。市販スプレーで届かない床下や天井裏なども含め発生源を丸ごと叩くため、再発リスクを大幅に下げられます。

第二に、原因の特定と長期予防策を講じてくれる点です。例えばペット以外に原因があるケース(古い畳に潜んでいた、床下にネズミがいてノミが発生していた等)でも、プロなら発生源を突き止め根本解決につながる提案をしてくれます。再侵入を防ぐためのアドバイスや、必要に応じて定期点検サービスを行う業者もあります。

第三に、安全面への配慮です。小さな子どもや多頭飼育の家庭では強い薬剤の扱いが心配ですが、プロはペットや家族に配慮した低刺激の薬剤プランも用意しており、安全対策も万全です。薬剤の使い方を誤って家族にアレルギー症状が出てしまった…といった素人判断のリスクを避けられるのもメリットでしょう。

プロの施工内容も少し紹介します。業者が使用する薬剤は主に即効性のピレスロイド系殺虫剤と、卵・幼虫の成長を止めるIGR(昆虫成長制御剤)の組み合わせです。成虫から幼虫・卵まで繁殖サイクル全体に対応でき、1回の処理で残っていた卵が孵化しても成虫になれず途絶える効果が期待できます。

また、建物の構造や被害状況に応じて、床下や壁際への薬剤噴霧、畳下へのくん煙処理、掃除しにくい箇所の微粒子粉剤処理など多角的な方法を組み合わせます。施工後1週間以内には目に見えてノミがいなくなり、2週間ほどで被害は収束するのが一般的ですが、卵の孵化状況によっては一度で完全に駆除しきれない場合もあります。そのためアフターケア(再訪問・保証)をしっかり用意している業者を選ぶことが大切です。

どのタイミングでプロに頼むべきか迷うところですが、以下のようなケースでは検討をおすすめします。

- 何度駆除しても再発する: 家庭で掃除や薬剤散布を繰り返してもノミが途絶えない場合、見えないところに卵やさなぎが残っている可能性が高いです。プロなら見逃しがちな侵入経路や隠れスポットを調査し、一網打尽に処理してくれます。

- 広範囲に被害が及んでいる: 家中の複数部屋にノミが出る、家族全員が刺されているなど被害範囲が広い場合は、個人で完全駆除するのは困難です。特に布団やカーペットだけでなく床下・天井裏といった手の届かない所に及ぶと、専門機材と知識なしには対処しきれません。早めにプロの力を借りましょう。

- 小さなお子様や高齢者、複数ペットがいる: 強力な殺虫剤の自己使用に不安がある環境では、無理をせず安全管理のプロに任せる方が安心です。誤って薬剤を口に入れたり過剰曝露したりする危険を避けるためにも、専門家の施工を検討してください。

- 精神的ストレスが大きい: ノミ被害が続くと刺される恐怖や痒みによるストレスで生活の質が下がってしまいます。早期に業者に依頼して短期間で解決すれば、時間も費用も結果的に節約できるでしょう。特に共働きや一人暮らしで十分な掃除時間が取れない場合、一度プロにお任せする方が効率的です。

依頼する際は信頼できる業者選びも重要です。目安として、公益社団法人日本ペストコントロール協会に加盟している業者は一定の技術・知識基準を満たしており安心材料になります。また動物関連の資格(防除士など)を持つスタッフがいるか、事前見積もりや相談対応が丁寧かどうかもチェックしましょう。費用は被害の程度や部屋の広さによりますが、見積もり時に細かく説明してくれる業者だと信頼できます。再発時の保証があるか、追加料金の有無も含めて納得のいく業者に依頼してください。